こんにちは。はり灸レンジャー隊員の清水です。

今回、能登へ訪問して思ったことは、やっぱり

「行ってみないと分からない」

この一言に尽きます。

震災直後の報道ではボランティアの訪問を制限するような呼びかけがあったことが印象的でしたが、

それがなぜなのか、実際に金沢から輪島に向かう道をレンタカーで走ってみて分かりました。

奥能登へ向かう主要道路である「のと里山海道」は、地震の影響で所々が思わぬ場所で隆起したり陥没したり、10〜20センチ程度の凸凹が無数に生じていて、天気の良く視界の開けた数時間の車移動でも、車酔いのような気持ち悪さを感じました。

(帰りは少し慣れましたが、震災直後の雪が降る中、修復もままならない状態で能登入りした人たちの中には、道の段差に気づかず横転したり、道なき場所に突っ込んでしまった車もあったそうです。あの震災直後に能登へ行けたのは雪道の運転に慣れていることはもちろん、悪路への運転へのある程度の覚悟と経験が必要だったのだなと思いました。)

そして、こうした道を毎日利用している地元の人たちの三半規管は大丈夫なのか…と心配になりました。

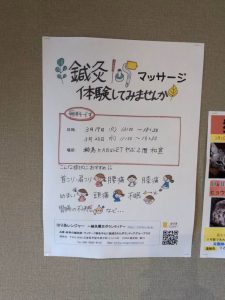

はり灸治療活動をさせていただいた輪島KABULETは輪島市の中心街にある入浴施設で、今は被災した方達の入浴場所として開放されています。

その一室をお借りできたこと、また施設のスタッフの方たちが事前にチラシを貼って地域の皆様にお声がけくださったおかげで、二日間でのべ56人の人たちへはり灸治療を受けていただくことができました。

お話を聞きながら治療させていただいて印象的だったのは、皆さんとても優しいこと。

ご自身も被災されてお家も危険度高と認定されているにも関わらず、全壊で(家に)帰れない人たちに申し訳ないと車内での寝泊まりや危険な家に戻って生活されていたり。

お身体を拝見し、日常生活であれば早く検査を受けて欲しいとアドバイスするような方でも「もっと大変な人もいるから…」と慮って、病院受診を躊躇っている。

この、「相手を思う気持ち」と「自分を大切にすること」のバランスが崩れてしまうのも、震災の二次被害と言えるのかもしれません。

そして、よその土地から来る私たちだからこそ何のしがらみもなくただただ言える「体を大事にして!」という言葉が、

ほんのちょっとでも、何かのきっかけとなるといいなと思います。

今回、はり灸治療を受けてくださった高齢の方の何人かが「あっさりした!」とニコニコ顔で言ってくださいました。

「あっさり」とはこの地方の言葉で「体が軽くなった、すっきりした」という意味だそうです。

あっさりという言葉を目や耳にするたびに、おばあちゃんたちの笑顔を思い出しています。

こんにちは。

はり灸レンジャー、パープルの西井牧子です。

新年早々の能登半島地震の被害に遭われた方々に、心からお見舞い申し上げますと共に、1日も早い復興を心から願っております。

被害の大きさを報道で目にする度、被害に遭われた方々の計り知れない悲しみやご苦労などに思いを馳せると、居ても立ってもいられない気持ちで日々過ごしていました。

発災から2ヶ月半が経ち、ようやくライフラインも戻りつつある輪島に、今般はり灸レンジャーとして初めて鍼灸ボランティアに伺うことが出来ました。

金沢から輪島へ向かう道中は、能登半島を進むにつれ地割れや山々の滑落、そして倒壊した家屋の数々に言葉を失うばかりでした。

私達が活動をさせていただいたのは、輪島の中心部に近いKABULETと言う入浴施設でした。

被災された方々の、入浴という大切な役割を担う施設の一部屋をお借りし、2日間で56人もの方々を治療させていただく事が出来ました。

発災直後は無我夢中で頑張って来られた方々も、重い水や物資を運んだり、瓦礫の撤収など重労働が続き、お身体にも相当な負担がかかっていらっしゃいました。

また、避難所生活も長くなり、不眠やめまいなどの自律神経症状がひどくなってきた、とお聞きする機会も多かったです。

そんなまだまだ大変な状況の中、はり灸治療を通じてたくさんの方々にホッと一息ついていただけた事は私にとっても大変嬉しい事でした。

更に嬉しいことに、初日に治療を受けていただいた方から翌日に、

「こんなにも身体が楽になるなんて!

神戸の先生の所に通いたいぐらいですが、それは難しそうなので、私も鍼灸師を目指してみようかな、と思うぐらいに、身体の変化に驚きました!」

と言う、大変嬉しい感想をいただき、治療を通じて喜んでいただけた事が大変嬉しく、鍼灸師冥利に尽きました。

来月も、そしてこれからも、はり灸レンジャーの一員として、細く長く輪島の方々のサポートをさせていただけたら嬉しいです。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

(西井)

<施術日時>

3月20日(水・祝)11:00~15:30

<場所>

輪島KABULET(輪島市河井町)

<参加者>

4名 〔中村(岐阜), 森野(愛知), 西井(兵庫), 森川(兵庫)〕

<受療者>

30名(内7名が再療)

<対象>

近隣住民、避難所被災者(被災者支援)

施設の利用者、職員(支援者支援)

<活動内容>

・鍼灸マッサージ施術

・セルフケア用品の無償配布(希望者)

<日程>

7:00 七尾市避難所で避難者と共にラジオ体操

8:00 レンタカー出発

9:20 輪島市内の被災現場を回る

10:10 輪島KABULET到着、準備

11:00~ 鍼灸マッサージ施術

15:30 施術終了、撤収(悪天候予報の為、30分早める)

16:00 金沢駅へ向けて出発(大雨、雪、霙に会う)

18:30 金沢駅にて解散

<詳細>

昨日に引き続き、同拠点で鍼灸マッサージ施術を提供。

朝、拠点に向かう道中、ある被災者から施術希望の電話があった。

チラシに連絡先を書いてあった為であるが、それほど待ち望んでくれていたことが嬉しかった。

この日は朝早く宿泊先を出発したので、拠点のある輪島市内に早めに到着した。

大規模な火事のあった輪島朝市もすぐ近くであり、周辺の被災現場を回った。

道路も波打ち、倒壊したり消失した建物もあまり手つかずのようにも思えた。

復旧の先の復興には時間がかかるように感じられた。

この日一番の受療者は、昨日ご挨拶に行った鍼灸院の先生であった。

自ら被災されているにも関わらず、活動の様子を見に差し入れを届けてくださった。

お忙しい中、施術も受けて頂いたが、お身体からそのご苦労が感じ取られた。

地元鍼灸院の先生を支援することも、外部から来た鍼灸師の役目であると感じた。

そして、昨日の施術を受けて良かったからと、7名の方が二日連続で受療された。

また、昨日配布したセルフケア用品を使う人を見て、興味を持ち受療しに来てくれた方もいた。

これまでの被災地同様、同じ場所で継続して支援すると、施術後の経過を知ることも出来てお互いに良いことだと感じる。

受療者の主訴としては、痛み、倦怠感、睡眠に対する悩みが圧倒的に多い(91%)。

これまでの被災地でもそうだったが、空気が悪く、鼻や咽といった呼吸器系の不調も多い。

それに伴い、頭痛、首肩こり、背中の痛みなどの訴えも多かった(54%)。

この日は西日本を中心に悪天候となる予報であった。

石川県内もこの時期にも関わらず、雪や風が強まる予報で、帰りの交通手段が早めに途絶えるかもしれないニュースが入った。

多くのメンバーが翌日朝から仕事も控えていたため、活動を早めに切り上げ、帰路につかせて頂くことにした。

忘れ物、落とし物がないように、受け入れて頂いた現地の団体にご迷惑をかけないように、後片付けもしっかりして撤収した。

帰り道は予報通り、雨と雪と霙と風が吹き付け、北陸の自然の厳しさをまざまざと見せつけられた。

能登半島地震は、半島の先に行けば行くほど被害も大きくなり、アクセスも悪くなる。

発災からもうすぐ3か月が経つが、倒壊した建物はそのままのところも多く、復興には長い時間がかかるだろう。

被災地に実際に足を運び、その光景を目にし、被災者の声を聞くことで、その現状とこれからを痛感する。

はり灸レンジャーとしては、関連団体と連携し、細く長く、継続した支援を行う意向である。

(森川真二)

<施術日時>

3月19日(火)13:00~18:30

<場所>

輪島KABULET(輪島市河井町)

<参加者>

4名 〔中村(岐阜), 森野(愛知), 西井(兵庫), 森川(兵庫)〕

<受療者>

26名

<対象>

近隣住民、避難所被災者(被災者支援)

施設の利用者、職員(支援者支援)

<活動内容>

・鍼灸マッサージ施術

・セルフケア用品の無償配布(希望者)

<日程>

3月19日(火)

9:45 金沢駅前レンタカー出発

12:00 輪島市役所 健康福祉部 福祉課長にご挨拶

12:30 輪島KABULET到着

13:00~ 鍼灸マッサージ施術

18:10 同じ町内にある鍼灸院へご挨拶(森川のみ)

19:15 施術終了後、宿へ出発(翌日も同場所で活動の為、撤収は無し)

20:30 七尾市にある避難所の一角で宿泊(連携団体の災害拠点場所)

<詳細>

はり灸レンジャーとしては、約4年半振りの被災地での活動、初めての能登訪問である。

被災障害者支援団体「ゆめ風基金」の紹介により、輪島市と民間団体が連携運営する地域の拠点にて鍼灸支援活動を実施。

近隣住民をはじめ、高齢者デイサービス、福祉避難所の方々の入浴支援の場としても活用されている。

久しぶりの活動で準備や慣れるまでに時間を要したが、施術時間になると続々と施術を受けに来られた。

支援先の現地団体が、地域の拠点として愛され、また事前に活動の案内チラシを近隣の避難所や拠点の各所に掲示してくれていたからである。

施術場所の設営では、他の鍼灸災害支援団体の活動で知ったマスカーテープを使うことで、施術空間を上手く区切り、目隠しをすることもできた。

これまでの私たちの活動ではプライバシーが十分に確保されていなかったことは反省点である。

問診票、カルテも、他団体のものを参考に新しく改訂されたものを用いた。

コロナ禍を経たこともあって、体温測定や、血圧測定なども実施。

他団体と連携、活動を繰り返すことで改善されていった内容である。

施術に用いた鍼や鍼皿、消毒綿花は、セイリン社より提供して頂いた。

これまでの災害支援においても、必要なものを届けてくださっている。

ある程度継続した活動が見込まれれば、助成金を獲得し、活動資金から購入することも出来るが、初動でこういった支援物資を提供して頂けることは、非常に有難いことである。

現在の被災地での道路状況だが、ちょうど訪問する直前(3月15日)に「のと里山海道」の下り線が全線開通し、金沢から輪島までのアクセスが良くなった。

それでも途中、応急復旧で道路に段差や片側車線があり、輪島から金沢の上り線はまだ一部区間で通行止めもある。

奥能登まで行って、ホテルが営業している金沢や富山を行き来するには移動時間がかかってしまう。

それも支援が十分に行き届いていない要因の一つであると思われた。

今回の宿泊は、連携団体の紹介により、輪島市から近い七尾市の避難所にある支援拠点を利用させて貰った。

被災者の方も利用する「段ボールベッド」や「仮設シャワー」も使わせて頂き、貴重な体験もさせて頂けた。

金沢まで戻らずに宿泊できることは活動時間を確保することにもつながり、同じく能登支援をされていれるボランティアや団体との交流は心強く、刺激にもなった。

災害支援において、他の団体と連携することの重要性と有難さを改めて実感しました。

(森川真二)

今回初めての東北訪問、そしてボランティアへの参加でした。

東北には親戚や知人もおらず、被災地のことはメディアを通じた情報しかありませんでした。

今年鍼灸師となり、今何か自分に出来ることはないかと思い参加させて頂きました。

南三陸町に着いた参加メンバーの方たちは震災直後から被災地に通われており復興の様子を感慨深く感じられていました。

しかし私は自分のテレビで見た記憶と、目の前の景色とすぐに結びつけるのは困難でした。

その後、高台から町を一望しました。

震災前後のパノラマ写真が飾られており、その景色を眺めていると急に今までに無かった感情が湧きあがりました。

「ああ、全部流されたんやなぁ」とその時やっと目の前の現実を実感することができました。

実際に現地に来ないと得られなかった感覚だったと思います。

復興住宅を見学し、震災後の南三陸の住民を束ねられていたリーダーのお話を伺い、被災地の現状を目の当たりにしました。

訪問先の特定非営利法人「ケアステーションゆうとぴあ」さんでは、はり灸をさせて頂きながら当時の現状を伺う事が出来ました。

障害を持っておられる中での被災に加え、目に見えない放射能の恐怖。

本当に大変な思いをされてきた方たちの話を伺い、胸が詰まる思いでした。

今回の訪問ではたくさんの人のお話を聞くことができ、その苦労も聞くことができました。

被災地での出来事は地域の人と話さなければ分からない事が多くあります。

復興の裏にあるたくさんの苦労が報道されていない現実もあります。

今回参加するまで、どこか遠い土地の出来事と感じてしまっていましたが、実際に現地を訪れ、ふれあい、交流する中で自分にとって身近な出来事として思うようになりました。

東北の人のやさしさにも触れ、かけがえのない経験となりました。

はり灸という形で被災地の方々と直接関われる活動に参加でき本当に感謝しています。

(松﨑)

こんにちは。

はり灸レンジャー ラベンダーの木村智美です。2012年9月に初めて訪問して以来、参加したいと思いつつ7年が経ち、今回が2度目の参加になりました。

初日の活動場所は南三陸町にあり、活動前にさんさん商店街に寄りました。最近、移転したというニュースは聞いていましたが、駐車場には大型バスや観光のマイカーが頻繁に出入りし、賑やかな雰囲気でした。敷地から川を挟んで対岸には、旧役場の最上階部分だけが見え、手前の土手は随分と高く作られ、自分が立っている足元はかさ上げされた土地であると実感しました。災害に強い町になる事を願っています。

施設での活動中、マッサージを受けていた方から『震災前によくマッサージに行った場所が津波で流され、移転したか閉店したのか未確認』という話を聞きました。施設は新しくなっても、津波の記憶をそれぞれお持ちなのだと、改めて感じました。慢性の症状を抱えた方を劇的に改善する事はできませんでしたが、少しでも楽になって頂ければと思います。施設の職員の方々にもお忙しい中、コミュニケーションを繋いで頂きありがとうございました。

施設での活動後、津波で被災された方のお話も聞く事ができました。様々な体験を聞かせて頂きながら、自然災害は想定外、非日常が続いた事が伝わってきました。万が一災害に遭遇してしまったら、まずは命を守る為の行動を忘れずにいたいです。

田村市のNPO法人にも、私は初めて伺いました。いつも患者さんに接する時と同じ言動でいたところ、ベテランのメンバーから、幾つか言葉遣いやケアの方法など、アドバイス頂きました。せっかく今までメンバーが築いてきた絆ですので、より良い活動に繋げていきたいです。昼食時には施設の皆さんから震災当時の様子を聞かせて頂きました。初めて聞く体験談ばかりで驚きましたが、今日まで皆さんがご無事で何よりでした。貴重なお時間をありがとうございました。

今回は新しく出会った地域の方々やメンバー達のおかげで、個人では至らない見方や考え方に気付く事ができ、とても有意義なひと時でした。東北の現地で活動させてくださった地域の皆様、後方支援を含むレンジャーの仲間達のおかげです。本当にありがとうございました。

こんにちは。はり灸レンジャーピンクの森川彩子です。

9月23日、24日の2日間、宮城県南三陸町、福島県田村市の2ヶ所にお伺いしてきました。

宮城県 南三陸町 特別養護老人ホーム「慈恵園」

私自身4年ぶりの南三陸町です。

「慈恵園」では16人の方に施術することができました。

高齢であったり、重い症状の方が多い施設でしたので、優しい鍼で少しでも楽になればと施術させて頂きました。

4年前にも訪れた高台から町をみると、更に造成が進んで、古墳のような土台がいくつも見られました。

以前学校や施設しか見られなかった高台には住宅が沢山建てられて、新しい町が出来ていました。

今回は以前からの懐かしいお顔にはお会いできなかったのですが、震災当時に地元の世話役をされた方のお話を聞くことが出来ました。

南三陸町は高台の平地が少ないので、整備が必要な為なのか、新しく建てられた住宅の家賃が高いのだそうです。南三陸町から離れて、近くの登米市に移る方が増えて、町の人口は随分減って、戻っていないのだそうです。

お話を伺った方は、津波で使えなくなった田や畑が使えるようになって、同じではないとはいえ、ご自身の仕事を取り戻されていました。

町の中心部にある「さんさん市場」は更にきれいに整備されて、観光地の様になっていました。

車で来る沢山の人で賑わっていました。

震災前とは全く違う、新しい町になっていく南三陸町をこれからも応援していきたいと思います。

福島県 田村市 障がい者自立生活支援センター 「ケアステーションゆうとぴあ」

私自身は2年ぶり、3回目の訪問でした。

はり灸レンジャーとしては4年前から毎年訪れている訪問先です。

こちらでは鍼灸を楽しみにされている方も多く、14人の方に施術することができました。

おかげ様で和やかに活動させて頂きました。

ずっと施術を見ているだけだった方が今回初めてチャレンジされたり、垣根が少しずつ取れてきている喜びを感じました。

今回初めて、震災当時のお話を詳しくお伺いする時間も持てました。

田村市では、幸い、電気、ガス、水道が止まることなくライフラインが保たれていたそうです。

でも放射能の事があって、安心出来ずに、一度会津へ避難されましたが、障がいのケアが必要で避難できる施設が限られており、福島では難しく、結局新潟まで避難されました。

田村市は線量が少なかったので、2週間後に戻られて、今まで過ごされています。

当時は、放射線量が少ないといっても、いつ風向きが変わるかわからない怖さがあったそうです。

また、風がこちらに来ていないからといって、他へは吹いている。

良かったとは思えない、複雑な気持ちだったそうです。

3回目の訪問で私自身、ようやくコミュニケーションがとれるようになってきたと感じました。

それが嬉しくて、前回の訪問より充実した気持ちで活動を終えることが出来ました。

通うことで、少しずつですが、共感、共有できる兆しを感じさせて頂きました。

今回も沢山の貴重な経験をありがとうございました。

毎年恒例、お彼岸の東北訪問が近付いて参りました。

ここ数年は復興の遅れを感じる福島県での活動でしたが、今年は宮城県にも行きます!

震災後からよく通いお世話にもなった、南三陸町の復興の様子も伺えればと思います。

2019年9月23日(月)14:00 ~ 16:00

宮城県 南三陸町 特別養護老人ホーム「慈恵園」

お灸教室、鍼灸施術

2019年9月24日(火)9:30 ~ 14:30頃

福島県 田村市 NPO法人 ケアステーションゆうとぴあ 事業所

お灸教室、鍼灸施術

なお、今年も大阪コミュニティ財団、

「東日本大震災及び原発災害からの復旧・復興活動等支援基金 分野2」

の助成金を受けて、活動を行ないます。

皆さまのご善意、誠にありがとうございます。

震災から3年になる今回の訪問は、初の女子レンジャーによる活動となりました。

慣れないスケジュール管理と移動のナビに苦戦しましたが、無事に終えることが出来ました。

お伺いしたのは御船町にある地域の食堂と、御船町の仮設団地。

どちらもお互いに気遣い合う、温かいコミュニティーが出来ているところです。

初日にお伺いしたのはご家族で経営されている食堂です。

公共の施設ではないのですが、ご家族が鍼灸を気に入って下さり、訪問の度に食堂を開放して下さっています。

自らも被災されながら震災直後から地域の方に炊き出しをされるなど、地域の為にできることを続けてこられたご家族。

「困ったときはお互いさま」

以前も今も自分の労をいとわずに地域の為にできることを模索されています。

被災されてから地域への思いが深くなったと話されます。

鍼灸は怖いもの。というイメージのある中、この食堂には驚くほど沢山の方が治療を受けに来られました。

ご家族が「はり灸レンジャーが来るから受けにおいで~。」と声を掛けて下さるお陰です。

ご家族と地域との信頼関係が伝わります。

二日目は復興住宅へ移ることになり、近く閉鎖されることになっている仮設団地です。

仮設に残っておられた9世帯が同じ復興団地へ移れると、楽しみにされていました。

初めてお伺いした頃は、元の住まいから離れて、慣れない仮設暮らしに体調を崩されている方も多くおられました。

知らない人と急にご近所になって、住まいも不便になって、将来も不安に思われる中での出発だったはずです。

今回お伺いすると、仮設暮らしで体調を崩されていた方が随分お元気になられていた事に驚き、嬉しく思いました。

体調が良い、特にストレスが無いという声も聞かれました。

お伺いした仮設では、お花見など折々の季節の行事をしたり、仮設に虎舞というの踊りの指南役がおられたので、チームを作ってお祭りに参加されたり、活気のあるコニュニティーが出来ていました。

行事に参加することで体を動かす機会が増えたり、顔を合わせる機会が増え、お互いに気遣いあう温かい雰囲気ができたのだと思います。

住環境は同じでも、人と人との繋がりや信頼関係が、心の安定や健康につながったのだろうと想像しました。

ボランティアにお伺いすると、人の温かさや熱意に心動かされます。

1人1人がお互いを思い合って、支え合って、はじめて良い環境ができるのでしょう。

良い環境にはそこに住む人の力が必要なのだと感じます。そして、普段自分の事だけ考えがちだということに気づかされます。

御船町では初の災害復興住宅が完成しましたが、最大時の4割の方が未だ仮設住宅で暮らしておられます。

熊本全体では5,676 世帯、1万6500人の方が仮設生活を続けられています。

これからも熊本にお伺いさせていただければと思います。

不慣れな女子チームの珍道中、温かく迎えて下さって本当にありがとうございました。

(森川彩子)

はり灸レンジャー熊本ボランティア訪問に参加させていただきました、重松あすみです。

ボランティア当日は、到着と同時に準備して治療が始まり、バタバタと片付けをして帰ってしまうため、いつもあまりお話ができなくて(もともと話をするのも下手ですが)、すみません。なので、こちらのメッセージに少しだけ私のことも書かせていただきますm(__)m

私の熊本訪問は今回で2回目の参加となりますが、個人的には、熊本へは今回で4度目になります。初めて行ったのは、現在勤めている福祉施設でスタッフの採用担当をしていた頃、福祉科のある熊本県立芦北高等学校の生徒さんが入職することになり、高校へそのご挨拶に行かせていただいた時でした。真っ青な空の下、新しく開通した道路をレンタカーで走った記憶があります。

長年続けていた福祉施設での事務の仕事から、私も直接ご入居者さまに関わりたいとの想いで一昨年国家資格である鍼灸師の資格をとりました。この資格でほんの少しでも私にお役に立てることがあれば、との思いで参加させていただきました。

初めてお伺いした時は、何もわからない状態な上に、鍼灸師1年目の新米で目の前の治療に必死でしたが、2回目の今回は、ボランティアで関わらせていただいた方々のお顔や症状を覚えている方もいて、やはり1回目では感じなかった、繋がりを私なりに感じることができました。そして、小さな一人一人の気持ちと行動が合わさっていくことが、温かくて力強いエネルギーを町に作り出すんだ、ということも、感じることができました。何だかしてもらうばっかりの^^;ボランティア要員ですが笑笑、このような体験をさせていただき、本当にありがたいと思いました。

〜人と人との繋がりは無限大〜

私が鍼灸師の資格を目指していた学生時代に、「資格を取ったらどんな鍼灸師になりたい?」という題の作文で、書いていた言葉を思い出しました。

是非また皆さんに会いにお伺いさせて下さい。

この度はどうもありがとうございました。