(画像をクリックで、外部サイト FC2ブログへ)

はり灸レンジャー ~鍼灸震災ボランティア~

旧ブログサイトです。

グループが発足した2011年から、メンバーによる活動報告や関連団体の紹介、被災地の声、ボランティアの声を届けてきました。こちらのサイトにも過去の記事を移行しています。

メール: harikyu.ranger@gmail.com

はり灸レンジャーの森川です。

先週末、能登支援3回目の訪問活動中、メンバーの多くが卒業した神戸東洋医療学院のOB会総会があり出席してきました。

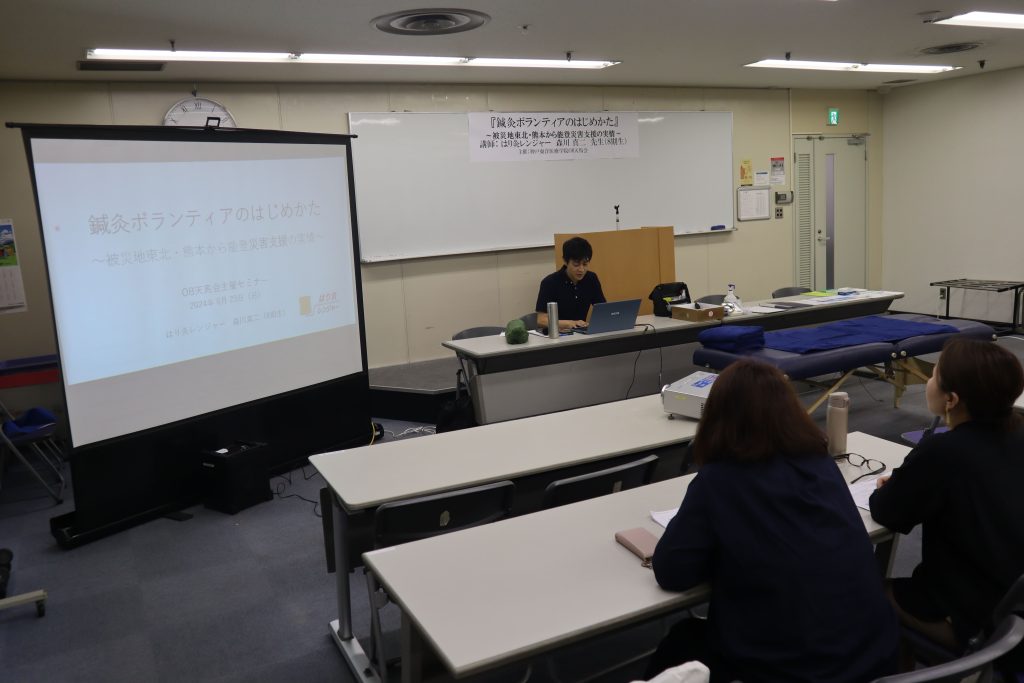

総会に引き続き、卒業生と学生が対象の合同セミナーがあり、「鍼灸ボランティアのはじめ方」というタイトルで、はり灸レンジャーの東北、熊本、能登半島での災害支援活動についてお話しさせて頂きました。

はり灸レンジャーの成り立ちから、卒業生同士のつながり、被災地の様子、鍼灸でどんなことをしてきたか、ボランティアを始めるために必要なことなど。

実技も入れて欲しいということで、セミナー会場を「避難所」と見立てて、ベッドの設営から施術の様子も紹介。

実際のボランティア現場では一人で活動することが無いので、とても焦りましたが、90分間、あっという間に時間は過ぎました。

何か忘れている気がしてならなかったのですが、案の定、片付けしている時に、いくつか紹介し忘れていたものに気付きました。

(写真にも写っている、机の目の前にも置いてある、エアマットなど…)

それは慌ただしいボランティア活動中でもあることで、準備がいかに重要か、改めて学ばせて貰いました…

セミナー後に、災害支援に興味のある学生さんが声をかけてくれたり、紹介した災害支援研修を申し込んでくれたりと、早速、行動に移してくれていることが嬉しかったです。

被災地で大変な思いをされている方々にもっと支援が届くように、発信も続けていきたいと思います。

(ブルー 森川)

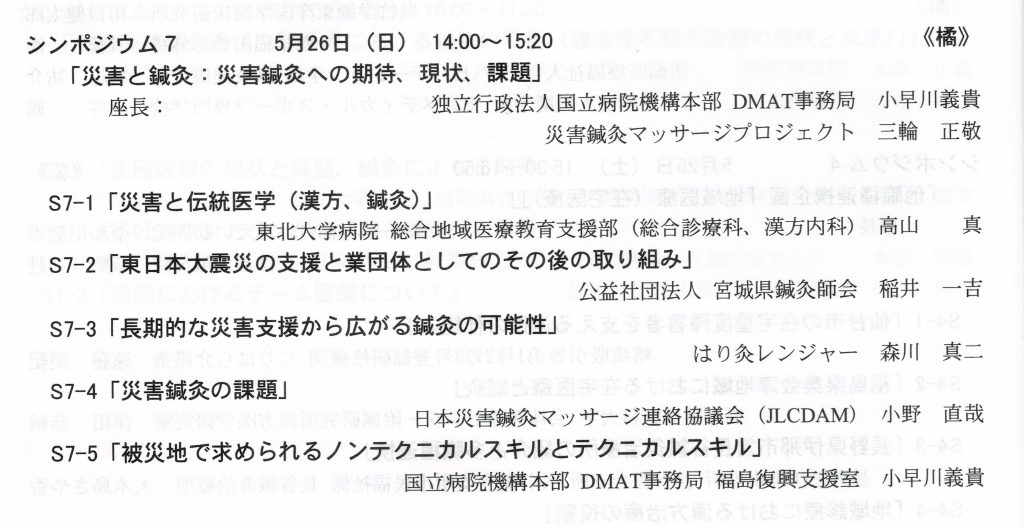

毎年、年1回、全日本鍼灸学会の学術大会があります。

今年2024年は宮城県初開催で、仙台国際センターが会場でした。

昨年の神戸大会に引き続き、13年前の東日本大震災の地ともあって、災害支援についてのプログラムも組まれていました。

災害支援の「現状」ということで、はり灸レンジャーの長期支援について紹介させて頂きました。

長期的な支援は、はじめから意図していたものではなく、東北の復興に時間を要したことや、現地団体や被災者の方々からの要望に応える形で、実現したものになります。

長い復興過程では、生活再建が上手くいく人と、取り残される人の格差が徐々に開いていく「鋏状(きょうじょう・はさみじょう)格差」という問題もあります。

私たちが対象としてきた支援の届きにくい人や場所では、その支援の必要性をより感じます。

そういった長期支援の必要性、今後の課題などを、お話しさせていただきました。

その他、災害鍼灸の「期待」、「課題」、そして能登半島地震の支援報告など、6人の鍼灸師や医師の発表があり、その後、討論も行われました。

私は初めてのシンポジウムで緊張しましたが、座長の先生をはじめ、他の立派な先生方のお陰で、何とか大役を務めることが出来ました。

災害支援に携わってくれる人が少しでも増えれば良いなと思っていたら、シンポジウム後に、参加の学生から「災害支援の為に何かできることは?」という有難いメッセージも頂けて、少しは貢献できたのかなと。

私たちの活動や鍼灸のことを知って貰う為には、こういう発表も大切なことだと改めて思いました。

今後も機会があれば発信していきたいと思います。

(ブルー 森川)

はり灸レンジャーの活動に対して、日本財団より「令和6年能登半島地震に関わる支援活動」として助成金をいただけることになりました。

2024年7月までに4回の能登訪問を計画しています。

その場限りの鍼灸施術だけではなく、希望者にはセルフケア用品を無償で配布して、被災者の方自身による健康維持をお願いしたいと思います。

小さなグループの小さな活動ですが、支援の届きにくい人や場所に向けて、これからの復興の一助となるように、支援を続けていきます。

引き続き、ご支援ご協力よろしくお願い致します。

「ご寄付について」

(森川)

令和6年能登半島地震により亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

こちらのブログ記事はしばらくご無沙汰しておりました。

それはコロナ禍で現地訪問を控えていたこともありましたが、身近に大きな災害が無かったということもあります。

その間、これまでの活動をまとめて報告したり、他団体との連携や、災害支援研修へ参加したりと、今後来たる災害に備えておりました。

その一つが、今年の2月に京都で日本災害医学会学術大会への参加です。

そこでの発表の準備を進めていたところ、大きな震災が発生してしまいました。

学会の参加も躊躇しましたが、能登半島支援に携わる多くの方々の報告もあって、今現在の被災地や支援の様子も知れるということで参加しました。

思っている以上に能登地震の被害は深刻です。

ある演者の方が、「当初、被害の様子が伝わってこなかったことも、この震災の深刻さを表しています」という言葉も印象的でした。

今現在も多くの方々が支援に入られていますが、復興には時間がかかりそうです。

細く長くの支援が特徴の私たち「はり灸レンジャー」も3月に現地入りすることが決まりました。

急性期が過ぎつつあるこれからの時期も、必要な支援があることでしょう。

まずは現地の支援団体と連携して、これからの活動方針を決めていきたいと思います。

今後の 活動予定 や 活動報告 は、また随時お知らせいたします。

なお、鍼灸マッサージによる災害支援については、日本災害鍼灸マッサージ連絡協議会(JLCDAM)で集約されています。

本当に多くの人や団体が災害支援に関わられていることを、はじめて参加した災害医学会でも改めて感じました。

はり灸レンジャーもその一支援として、被災地の為にできることを考えていきたいと思います。

(森川真二)

こんにちは、はり灸レンジャーブルーの森川です。

随分、ご無沙汰してしまいました。

昨年からの新型コロナウィルスの感染拡大により、東北や熊本など被災地への現地訪問ができなくなっています。

次回の訪問を約束していた中での不測の事態で、残念な気持ちでいっぱいでした。

私たちメンバー一同も、それぞれの日常生活や仕事において、先の読めない状況が続きました。

昨年一年間は、被災地のことが気になりながらも、グループとしての活動はできないままでした。

そんな中、今年に入って毎月オンラインで開催されている「日本災害鍼灸マッサージ連絡協議会」の会合に参加させて頂いております。

災害時の連絡や情報共有の為に、全国の災害支援に関わる鍼灸マッサージ師の各団体で結成された会になります。

その会合をきっかけに、グループ内でもリモート会議が実施されるようになりました。

昨年中も被災地のニュースや現地団体とのやりとりは、連絡網を使ってシェアされていましたが、やはり顔を合わせての話し合いが大事と感じます。

そして一昨晩は、その連絡協議会の方で、私たち「はり灸レンジャー」の活動紹介をさせて頂きました。

私たちの団体の設立経緯から、活動の特徴、今後の課題などもお話しさせて頂きました。

すると、私たちが当たり前のように出来ていたことが、そうでもなかったり、逆に出来ていないこともわかるようになります。

自分たちのことは、回りからの方が、よく見えることもあるようです。

連絡協議会には、いろんな立場で、鍼灸で困っている人の役に立ちたい!という思いの人が集まっています。

たくさんのご意見やご助言を頂くこともできて、毎回とても為になります。

共通するのは、災害時に限らず、「平時における取り組み」というのが、一つのキーワードに思います。

コロナ禍で出来ることは限られていますが、私たちの身の回りでも何か出来ることはないか、常にアンテナを張っておきたいと思います。

そして、コロナが落ち着いた頃に、これまでご縁のつながっている地域に、またお伺いしたいと思います。

(森川)