前回「はり灸レンジャー」の活動を特集していただいた温故知新で、引き続き、連載記事を書かせていただくことになりました。第1回目はリーダーで、はり灸レンジャーレッドの舟橋さんが担当です。(タイトルカラーもレッドです。)

[はり灸レンジャー結成前夜] と題して、鍼灸ボランティアをはじめたきっかけなどを綴っています。

次号以降も、各メンバーによる記事を順に載せていただく予定です。ご興味のある方は是非!

温故知新オンライン http://onko-chishin.net/

(ブルー 森川)

メール: harikyu.ranger@gmail.com

前回「はり灸レンジャー」の活動を特集していただいた温故知新で、引き続き、連載記事を書かせていただくことになりました。第1回目はリーダーで、はり灸レンジャーレッドの舟橋さんが担当です。(タイトルカラーもレッドです。)

[はり灸レンジャー結成前夜] と題して、鍼灸ボランティアをはじめたきっかけなどを綴っています。

次号以降も、各メンバーによる記事を順に載せていただく予定です。ご興味のある方は是非!

温故知新オンライン http://onko-chishin.net/

(ブルー 森川)

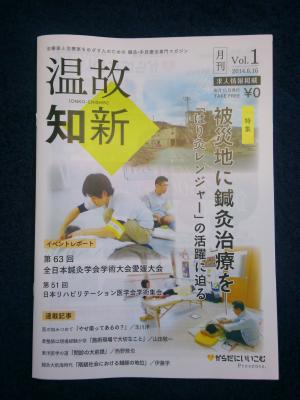

こんにちわ、はり灸レンジャーブルーの森川です。

先日、このブログを見て下さったある記者の方に、はり灸レンジャーの活動を取材してもらい、冊子の特集記事として載せていただきました。

月刊「温故知新」といって、「治療家と治療家をめざす人のための鍼灸・手技療法専門マガジン」です。

冊子が置かれているのは、首都圏・関西の医学書取扱書店や、教育機関(鍼灸の専門学校など)です。

残念ながら一般の方の目に触れることは中々ありませんが、治療家の先生や治療家の卵の方に、被災地の現状を知っていただけたらと思います。

私たちの被災地への思いを記事にしてくださりました。

ご覧になられたい方は、出版元の方からも送っていただけるようなので、お問い合わせ下さい。

温故知新オンライン http://onko-chishin.net/

(はり灸レンジャーの特集記事が載っているのは、vol.1 です。)

「からだにいいこむ」の記者の方、いろいろご丁寧に対応していただき、ありがとうございました。

(森川)

こんにちは。はり灸ライトグリーンの坂口友亮です。

今回は東日本大震災により宮城県沿岸部がどのように変化したのかが一目でわかる、そんな写真集を紹介したいと思います。

みやぎの海辺思い出の風景―2011・3・11を境に みやぎの海辺思い出の風景―2011・3・11を境に

(2012/03)

私がこの本を知ったのは、前回の第10回訪問時に、「今の風景を見ても、震災前の様子が分からないので被害にあったという実感がわかない」とはり灸レッドの舟橋先生に言ったところ、「こんな本があるよ」と薦めていただいたのがきっかけでした。

本を開くと左のページに震災前、右のページに震災後の航空写真が載っています。

同じアングルから撮影されているので、震災による変化を比較して見ることが出来ます。

撮影範囲は北は気仙沼市、南は山元町までの宮城県沿岸部の市町と、県境の岩手県、福島県も一部。タイトルの通り宮城県にクローズアップした内容になっています。

いたずらに扇情的な文章やデータは無く、淡々と事実が記載されています。

私も実際に訪れた行程を追いながら、震災前はこんな感じだったのか…と想像をふくらませました。

特に南三陸町の防災庁舎は現地を訪れているだけにイメージがしやすく、いかに津波で一帯が洗い流されているかが伝わってきます。

実際に現地を訪れたことがあると、写真の中の風景に降り立つ事が出来ます。シンプルに写真とデータしかない分、そこから何を読み取り、感じるかは読者次第…という構成になっています。

(坂口)

はり灸レンジャー・レッドの舟橋です。

今回は、東北の巨大防潮堤を考えるうえでヒントになる本をご紹介します。

東北の岩手・宮城・福島の3県。

3.11の大きな被害を受けた太平洋岸で、いま巨大な防潮堤の建設が進んでいます。

今までの当ブログにも何度か投稿がありましたように、現地の各自治体や住民からはその必要性について疑義が呈せられているものもあります。

岐阜県という海なし県に住んでいる私にとって、海の怖さと、また相反する海の恵みについてなかなか実感を得られないのも事実です。

そんな時、防潮堤を考える視点の一つを与えてくれるのが次の本です。

被災地から問う この国のかたち (イースト新書) 被災地から問う この国のかたち (イースト新書)

(2013/06/03)

玄侑宗久・和合亮一・赤坂憲雄 860円+税

商品詳細を見る

被災地に在住する方々が、鼎談という形で行なったシンポジウムを中心に編集された本です。

玄侑宗久さんは僧侶でありかつ作家、和合亮一さんは教師であり詩人です。

ともに福島県在住。

一方、「東北学」を提唱し、震災のはるか前から精力的に活動されているのが学者の赤坂憲雄さん。

赤坂さんの発言が示唆的です。

170頁の記述を要約すると・・・

● 震災後の海岸線を歩くと、至るところに潟ができている。

● 水浸しの泥の海がたくさん。以前、その下は水田。

● 陸前高田の津波に洗われたところも、もともと干潟であった。

その上で、赤坂さんは次のように発言されます。

やや長いですが引用します。

南三陸町が壊滅的な被害を受けていますけれども、あそこも調べてみると、1611年の慶長大地震、津波から40年ぐらいして、町割をつくって、山村部にいた次男、三男がおりてきてつくった町なんですね。何度も津波を受けながら、それでも人口が増えていきますから、その圧力でどんどん海に出ていく。

標高16メートルの高台に立って、指を差しながら教えていただいたんですけれども、実はほとんどかつてそこは海だった。その記憶がまだ生々しく残っているような新しい歴史なんです。人間たちがコンクリートで固めた境界を、自明の前提にしてはいけない。

つまり、3.11のときの境界が自明の前提ではない。それは人口が膨らんでいった時代の選択として、とりあえずつくられた境界なんだ。もう一度、我々が人と自然との境界というものをきちんと引き受ける、考える、そういうきっかけにしないと、同じことを繰り返すかもしれない。

僕は潟を至るところでみていて、潟に返してやればいいじゃないか、というふうにあるとき思うようになりました。潟というのは、かつて生物多様性の宝庫で、漁業が行われ、その潟の周囲には水田が広がっていて、風光明媚な観光地として栄える、そうした場所だったのです。それを、もう一度復活というか、その風景に戻してやるという選択があり得るのだという、そんな議論をしたいなと思いました。

(171頁)

以上、引用おわります。

これは夢物語でしょうか?

開発、経済成長が当たり前と思う人々にとっては寝言に聞こえるかも知れません。

しかし、人口減社会を迎える日本、そして震災によって人口流出に悩む東北がとるべき道の一つにも感じられます。

現地に何度か足を運んでいる者の実感であります。

東北の現状は軽々しく口に出来ないことも多々ありますが、オルターナティブな視点を提示して下さっています。

引き続き東北の声に耳を傾けていきたいです。

セミナーに参加してきました!

こんにちは。はり灸ライトグリーンの坂口友亮です。

先日4月6日(日)に京都で行われたはりネット主催のセミナー「被災時の鍼灸医療を考える」に参加してきました。

セミナーの内容は、はりネットのサイトに掲載されています。

https://harinet.org/category/seminer/

私がセミナーに参加して感じた事は「人と人のつながり」の重要性です。

はりネットの理事長である日比泰広さんも、石巻市で精神科医として被災地医療に携わる宮城秀晃さんも、「震災時に何が起きるか、また何が必要とされるかは予測不可能である」という事をおっしゃっていました。

もちろん、平時から震災を想定した準備や対策は欠かせません。

しかし災害時は非日常であり、マニュアル的な対応ではなく時々刻々と変化する被災地の情報を的確に把握し、迅速に対応する事が求められます。

その為には、相互に情報交換が出来るネットワークの構築が欠かせません…と書くと堅苦しいですが、「人と人のつながり」があれば的確で迅速な対応を行う事が出来る、というメッセージを今回のセミナーは発信していたように感じました。

「最近こんな活動をしているんだけど」「こんなアイデアがあるんだけど、どうすれば良いかな」など…。

まずは気軽に連絡を取り合える仲間を一人ずつ増やしていく事が、災害時の対応にもつながるのでは、と思います。

高度に通信技術が発達した現代でも、いざという時は「顔と顔、名前と名前のなじむ」関係性が頼りになるようです。

今後もこのような機会があれば参加していきたいと思います。

(坂口)

「どう使われる 3.3兆円 ~検証 復興計画~」

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0309/index.html

3/9(日)NHKスペシャルは、たいへん濃い内容でした。

東日本大震災の後に作られた復興計画にほころびが出ているといいます。

東北の沿岸部の多くでは、住民が住めなくなった土地を売却し、新たに造成される土地にそれぞれ個人の力で住宅を再建することになりますが、人口流出が止まりません。

特に若い世代ほどそうです。

その結果、たとえば全額税金である国費を投入して、100戸ほどの宅地開発をしても、様々な理由で50戸しか新築住宅がたたないという現実がすぐそこまで来ています。

その背景には、お年寄りの場合、改めて住宅ローンが組めない、などの問題もあります。

自力による住宅再建をあきらめ、公営の復興住宅に入る決断をする方も多くあるとのこと。

更に若い世代ほど復興の遅れ、仕事のこと、子どもの教育のため、泣く泣く故郷を出る方がいるのです。

沿岸部の多くの自治体で2割ほど人口が減った場所が複数あります。

これは住民票ベースの数字なので、実数はもっと多いともささやかれているのです。

その結果、復興される街が極端に縮小する恐れがあります。

いえ、それは予想されていたことなのですが・・・

人口が減る → 学校をはじめ公共施設の数が減る → ますます人口が減る

というデフレスパイラルが起きています。

ただ、どうしても自治体としては震災前と同じだけの人口規模で計画を立てたいわけです。

岩手県の大槌町、宮城県の石巻市など、苦悶する様子が描かれます。

一方、こうなることをある程度予想し、コンパクトな街づくりを計画していた宮城県の女川市の復興計画は、そこそこ順調なようにも見えます。

それを保障するのが行政と住民の間での丁寧な対話と、信念をもって立ち向かう首長と行政マンたちです。

なぜこれほど復興が遅れるのか、その理由の一端をうかがいしるのに適した出色のドキュメンタリーでした。

再放送は、3/13(木) 午前0時40分~1時38分。

(注 3/12(水)の深夜)

ぜひご覧ください。

この番組で描かれる未来の街の姿は、決して被災地だけの問題ではありません。

確実な人口減社会に入った日本全体のありようを鋭くきわだたせたものなのです。

はり灸レッド 舟橋

昨年9月、はり灸レンジャーチームは宮城県気仙沼のNPO法人「森は海の恋人」の方々と初対面となりました。

レンジャーの岡本さんが繋いでくださった縁でお世話になったわけですが、その時ほんの少し畠山重篤さんにもお会いすることができました。

その後岡本さんのおすすめで、以前NHKで放送された畠山さんの特集番組を見ましたがもう圧倒されました。

NPO法人「森は海の恋人」については、こちらのHPを。

↓

http://www.mori-umi.org/

一体、畠山さんはどんな方なのか・・・興味が湧く中で畠山さん著書の本を読むことができました。

独自の視点で養殖に取り組んできた畠山さん。

この本は、帆立貝の養殖を中心にした内容で、畠山さんの幼少時代からの海との関わり方が詳細に綴られていました。

海を通して、生きていくうえで大切なことをすべてと言えばオーバーかもしれませんが、非常に多くのことを学んできた方なのだと感じます。

震災があってもそれでも海と真っ向から向き合っている姿は、初めてお目にかかった頃は「すごいなぁ・・・」と驚くばかりでした。

しかし、この本を読むことで、畠山さんの前向きさと海への愛情を知れば、その姿勢が自然と納得できました。

本全体を読んで感じたのは、本当に海(自然)は豊かだということでしょう。

私は岐阜出身からなのかあまり海に馴染みがないので、海と生きる方々の生活ぶりを知ることはとても新鮮でした。

個人的な話ですが、私も小さい頃から帆立貝が大好きで畠山さんたちから戴いた帆立を食べたときは本当に感動しました。

それは、まだ帆立の養殖が難しかった時代から本当に奮闘された畠山さんが、あの震災と津波の被害を受け、それでも海を信じて育て上げた帆立だったからこそ感じることができたのだと思います。

やはり、「人を知る」ということは良いことだなと改めて感じることができました。

遠く離れていても、帆立や牡蠣などを見ると以前より明らかに親しみがわきます。

またみなさんにお会いできる日が楽しみです。

(吉村早也香)

「あの日を忘れない」

「震災を風化させない」

といった報道を、神戸ではよく聞くようになりました。

阪神大震災前から同じ住所に住む人が、神戸市で3割、芦屋市・西宮市で2割となっているようです。(再転入なども含めればもっと多いのでしょうが。)19歳以下の人は当然経験していないわけで、震災を知らない人が増えているということは、この19年という歳月が物語っています。でも、忘れたり風化するということは、時がたち前に進んでいるともとれます。前を向いていることがいかに大切か。

ただそんな中で前に進めない人も事実。単に「地震があった」とか「被害状況」を伝えるのではなく、その震災でつらい思いをしている人がいるということが伝わるように、経験した人が伝えられるように。写真や映像からは伝わってこない、人を通じて伝わっていきます。

東北大震災のボランティア活動も、知らない人に伝えることが課題にあります。東北の様子を地元に帰って伝えることも一つですし、阪神大震災から復興している神戸を東北の方に伝えることも。前を向けるような希望となっていただけたらと願います。

(2014年1月17日 森川)

9月1日は防災の日。

私が住んでいる町でも防災訓練がありました。

町内に響く防災用サイレンを聞きながら、

南三陸町の事を思い出しました。

はり灸レンジャーとして訪問して驚いたのは

訪問先の南三陸町にたくさん立てられていた津波浸水地域を示す立て看板でした。

海から何キロも離れた内陸地や、ある程度海より土地の高いところに

「津波到達ここまで」(うろ覚えな文なのですが)の看板があり

「こんな所まで津波が押し寄せたのか…!!」と驚愕した記憶があります。

3.11の震災以前は、1960年のチリ地震での津波の浸水域を示す看板があったそうです。

南三陸町は1960年のチリ地震での津波の被害を大きくうけている地域のため、

日頃から防災訓練にも特に力を入れており

「地震の後には津波が来る」という教訓が生きている土地だったのです。

それでも、チリ地震の際無事だった比較的高い土地に住んでいた方たちには

「この土地なら大丈夫」という思いがあったそうです。

「津波が来たのが夜だったら、サイレンを聞いても逃げずに命を落としていたかもしれない」

と話されていました。

被災された土地には今、新たに東海大震災での津波浸水地域を示す看板が立てられています。

また、看板だけではなく、大人たちが「ここまで水が来たんだよ」と子供たちに口伝えで教えていくのでしょう。

(話で教えられたことは、特に記憶に残るような気がします。)

これから南三陸町で生きていく人たちのために、新しい防災が始まっているのだと思いました。

私の住んでいる岐阜にも「地滑り注意」や「浸水注意地域」(海なし県なので川の氾濫を示す)

があります。日ごろからそういった看板に目を向けたり、

地元に昔から住む方の話に耳を傾けて、防災に取り入れていかなければと思います。

(はり灸レンジャーイエロー 清水)

レッドことサンリ院長舟橋です。

私ごとですがが、4歳の次男が通う保育園の保護者会役員をしています。

去る7月26日(金) 園と保護者会の共同開催の夏祭りの出し物として、震災復興を応援するバザーを実施しました。

企画の段階から役員会でも快く認めていただいたものです。

我が子がお世話になる保育園は子どもが50人ぐらいの小さいな園なのでバザー物品が集まるか心配し、個人的にも広く呼びかけました。

その結果、保育園関係者はもちろん

当院の患者さん、

大垣の高田先生、

サンリスタッフの清水先生、吉村先生、

妻の義姉などなど・・・

ほんとうに多くの方々から物品の提供をちょうだいしました。

感謝感謝です。

当日は、写真のように盛況で、会場には震災のときの新聞記事や、南三陸の障害児支援NPO「奏海の杜」さんの活動紹介のパネルも展示しました。

(「奏海の杜」HP http://blog.canpan.info/hsc_kenpoku/)

また保育園の先生がたも東北の方々のためにと財布をはたいて下さり、結果として1万円と少しの売り上げを達成しました!

ありがとうざいました。

収益金は全額、NPO「奏海の杜」さんに送金させていただきます。

単にお金を送るだけの関係ではなく、現地でどんな試みをして街づくりを進めているのかも、私の住んでいる地域でほんの少しお知らせできたかと思います。

ここ東海地方では、東日本大震災の話は風化しつつあるのが実際です。福島原発のこともほとんど話題になりません。

そんな中、小さな試みでも誰かが声を上げると答えてくださる方々がいて私自身、心強く思います。

ご協力いただいた皆様 本当に本当にありがとうございました!

今後も機会をとらえてこんな試みを続けていきたいと思います。