はり灸レンジャー・グレー鈴木一成です。

7月18日〜20日、NPO鍼灸地域支援ネット(はりネット)宮城県石巻市、岩手県大槌町訪問に参加しました。個人的にはり灸レンジャー以外での被災地ボランティアは初めてになります。今回のメンバーは、はりネット代表・鍼灸師・僧侶の日比先生、緩和ケアがご専門の医師・松原先生、伊勢市民病院看護師の長谷川さん、日比先生の知人で今回自家用車を提供・運転してくださった中村さん、そして私。

1日目(7月18日)

9:00 仙台到着。

11:00 仙台空港にて松原先生、長谷川さんと合流。

12:00 昼食(石巻焼きそば)

13:00 これより中村さんは「ファミリーホーム子どもの家きむら」にて滞在・ボランティア活動のため別行動に。「ファミリーホーム子どもの家きむら」は保護者のない又は家庭養育が困難な子どもたちを引き受けて共同生活をしている里親ファミリーホームです。

★ファミリーホーム子どもの家きむら

14:00 宮城クリニック見学。

からころステーションの理事でもある精神科医の宮城秀晃先生の精神科・内科クリニックを見学。宮城クリニックは津波の直接的被害はなかったものの、近くを通る貞山運河からあふれた水でクリニックの1階が浸水。2階に避難したがインフラも止まり孤立状態に。それから水が引くまでの4日間、スタッフ、外来患者さんと近隣住民も加わえた20名でのサバイバル生活になったそうです。その時の状況を写真を交えて話していただきました。

16:00 津波の被害が大きかった石巻市渡波(わたのは)地区見学。

17:00 からころステーションにてカンファレンス見学後スタッフさんたちに施術。

★からころステーション

19:00 懇親会

2日目

この日からは松原先生、長谷川さんは、からころステーションの業務に同行し、被災者のメンタルケアなど行います。

我々鍼灸師は仮設団地や地域の集会場にて鍼灸、マッサージのボランティアです。

10:00 石巻市糠塚前(ぬかづかまえ)仮設団地にて施術。

13:30 石巻市小積浜(こづみはま)集会所にて施術。

ここでは鍼灸施術と同時に「傾聴僧の会」による法話や抹茶が振る舞われ、にぎやかな雰囲気の中行われました。

★傾聴僧の会

17:30 からころステーションにてスタッフさんへ施術。

3日目

この日は岩手県大槌町の仮設団地にて活動。隣の県といっても移動に3時間はかかるので早朝5:30に石巻を出発。

9:30 大槌町小鎚(こづち)仮設団地 到着

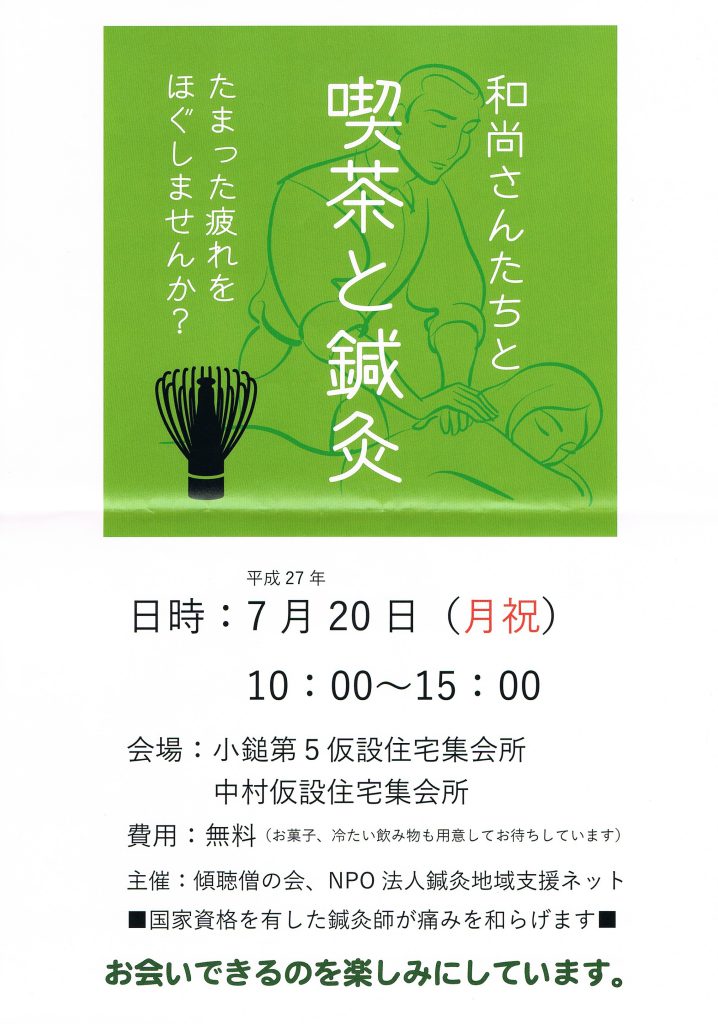

ここではこの仮設団地にお住いの鍼灸師・赤崎先生、岩手県在住の鍼灸師・藤崎先生と娘さん(臨床助手)と合流。さらに昨日に引き続き傾聴僧の会の方々も加わり、「喫茶と鍼灸」というタイトルで開催。このあたり一帯に仮設団地が複数点在しているため、その中の小鎚中村仮設団地と小鎚第5仮設団地の2箇所に分かれて行われました。

15:00 翌日の仕事があるため、私はここで今回のボランティア活動は終了。日比先生は大槌町でもう1泊し、中村さんと共に帰路につくそうです。

16:00 釜石駅から列車で仙台へ。

21:30 仙台発

今回、からころステーションでは「支援者の支援」という形で日頃被災者の支援を続けるスタッフさんたちのストレスケアをしました。若いスタッフさんが多いので、多少の疲労も若さで何とかなっている感じもありました。身体を診てみると結構カチカチとか、指圧すると痛いところだらけとか。支援者のみなさんも疲労やストレスを上手にケアして行く必要があると思いました。

仮設団地では徐々に復興住宅への移住が進んでいる中、また1から地域のコミュニティを作らなければならない事を心配する声が多く聞かれました。また、自治体の意向で復興計画の内容に随分違いが出ているみたいで、そういった問題を指摘する方もみられました。

今回も受け入れてくださった被災地のみなさんに感謝します。是非また訪問したいと思っています。