(画像をクリックで、外部サイト FC2ブログへ)

はり灸レンジャー ~鍼灸震災ボランティア~

旧ブログサイトです。

グループが発足した2011年から、メンバーによる活動報告や関連団体の紹介、被災地の声、ボランティアの声を届けてきました。こちらのサイトにも過去の記事を移行しています。

メール: harikyu.ranger@gmail.com

こんにちは。はり灸ライトグリーンの坂口友亮です。

今日は「はじめての福島学」の紹介です。

2015年3月11日-震災から4年を経た今年-に発行されたこの本、帯には「福島難しい、面倒くさいになってしまったあなたへ」とあります。“はじめての”という事は、この本は福島に関する専門知識を持っていない人に向けて書かれているのか…でも福島“学”と続いている。内容が難しいのでは…?そんな事を思いながら本書を手に取りました。

冒頭には「福島を知るための25の数字」として、25個の質問が並んでいます。いくつか紹介すると、

・震災前に福島県で暮らしていた人のうち、県外で暮らしている人の割合はどのくらい?

・福島県では年間1000万袋ほどつくられる県内産米の放射線について全量全袋検査を行っている。そのうち放射線量の法定基準値(1kgあたり100ベクレル)を超える袋はどれくらい?

・福島県の2013年観光客(=観光客入込数)は2010年に比べてどのくらい回復している?(何%)

・「3・11後の福島では中絶や流産は増えた」「3・11後の福島では離婚率が上がった」「3・11後の福島では合計特殊出生率が下がった」のうち、いくつ正しい?

・今も立ち入りができないエリア(=帰還困難区域)は、福島県全体の面積の何%ぐらい?

こういった質問に対して考えたことが無い方でも、ご自身が持っている福島へのイメージを元に「これくらい?」と考えてから読み進めると、内容がより分かりやすいと思います。

正直、私は読み進めていく中で「福島の現状」と「自分が福島に抱いているイメージ」のギャップに驚かされました。例えば、私は復興が遅れている部分ばかりに注目していたのですが、「復興が“早すぎた”弊害も大きい」と著者は述べています。

また目を引かれたのが、「放射線に対する漠然とした不安はあるが、どう判断していいか分からない」という様な意識を持つ「普通の人」が今後この問題をどう考えていけばよいか、という“物の考え方”についてでした。

本書の中で著者は、

・「ものさし」を持って

・「適切な反応」をし

・「科学的な前提にもとづく限定的な相対主義」に移行せよ

と主張しています。

こう聞くと「なんか難しそう…」と感じられるかもしれませんが、本書は「普通の人」を置き去りにした理論を展開しません。これら一つ一つに丁寧な解説がついています。

「ちょっと福島に興味あるけど専門知識も無いし」

「震災当初はニュースを追いかけていたけど、情報が多すぎて今どうなっているのかよくわからない」

「今さらだけど福島の今ってどうなってるの」

そんな「普通の人」に向けて、本書は書かれています。

支援物資をいただきました。

9月の訪問に向けてのローラー鍼や治療道具の追加購入に際しまして、支援物資も提供して頂きました。

セイリンさん、タフリーインターナショナルさん、いつもありがとうございます。

はり灸レンジャーの活動も、助成金やまわりの関連団体のご協力があってこそ、細く長く続けられています。

被災地の方へ、しっかり届けて参ります。

セイリン(株)

http://www.seirin.tv/

(株)タフリーインターナショナル

http://www.tou-free.co.jp/

(森川)

はり灸レンジャー・グレー鈴木一成です。

7月18日〜20日、NPO鍼灸地域支援ネット(はりネット)宮城県石巻市、岩手県大槌町訪問に参加しました。個人的にはり灸レンジャー以外での被災地ボランティアは初めてになります。今回のメンバーは、はりネット代表・鍼灸師・僧侶の日比先生、緩和ケアがご専門の医師・松原先生、伊勢市民病院看護師の長谷川さん、日比先生の知人で今回自家用車を提供・運転してくださった中村さん、そして私。

1日目(7月18日)

9:00 仙台到着。

11:00 仙台空港にて松原先生、長谷川さんと合流。

12:00 昼食(石巻焼きそば)

13:00 これより中村さんは「ファミリーホーム子どもの家きむら」にて滞在・ボランティア活動のため別行動に。「ファミリーホーム子どもの家きむら」は保護者のない又は家庭養育が困難な子どもたちを引き受けて共同生活をしている里親ファミリーホームです。

★ファミリーホーム子どもの家きむら

14:00 宮城クリニック見学。

からころステーションの理事でもある精神科医の宮城秀晃先生の精神科・内科クリニックを見学。宮城クリニックは津波の直接的被害はなかったものの、近くを通る貞山運河からあふれた水でクリニックの1階が浸水。2階に避難したがインフラも止まり孤立状態に。それから水が引くまでの4日間、スタッフ、外来患者さんと近隣住民も加わえた20名でのサバイバル生活になったそうです。その時の状況を写真を交えて話していただきました。

16:00 津波の被害が大きかった石巻市渡波(わたのは)地区見学。

17:00 からころステーションにてカンファレンス見学後スタッフさんたちに施術。

★からころステーション

19:00 懇親会

2日目

この日からは松原先生、長谷川さんは、からころステーションの業務に同行し、被災者のメンタルケアなど行います。

我々鍼灸師は仮設団地や地域の集会場にて鍼灸、マッサージのボランティアです。

10:00 石巻市糠塚前(ぬかづかまえ)仮設団地にて施術。

13:30 石巻市小積浜(こづみはま)集会所にて施術。

ここでは鍼灸施術と同時に「傾聴僧の会」による法話や抹茶が振る舞われ、にぎやかな雰囲気の中行われました。

★傾聴僧の会

17:30 からころステーションにてスタッフさんへ施術。

3日目

この日は岩手県大槌町の仮設団地にて活動。隣の県といっても移動に3時間はかかるので早朝5:30に石巻を出発。

9:30 大槌町小鎚(こづち)仮設団地 到着

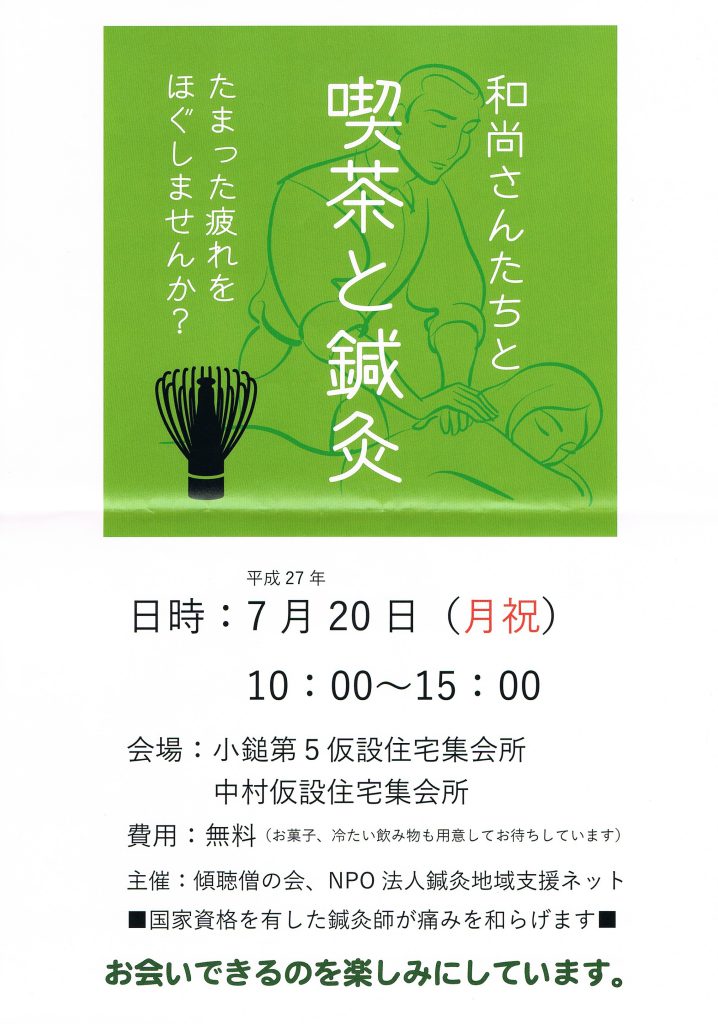

ここではこの仮設団地にお住いの鍼灸師・赤崎先生、岩手県在住の鍼灸師・藤崎先生と娘さん(臨床助手)と合流。さらに昨日に引き続き傾聴僧の会の方々も加わり、「喫茶と鍼灸」というタイトルで開催。このあたり一帯に仮設団地が複数点在しているため、その中の小鎚中村仮設団地と小鎚第5仮設団地の2箇所に分かれて行われました。

15:00 翌日の仕事があるため、私はここで今回のボランティア活動は終了。日比先生は大槌町でもう1泊し、中村さんと共に帰路につくそうです。

16:00 釜石駅から列車で仙台へ。

21:30 仙台発

今回、からころステーションでは「支援者の支援」という形で日頃被災者の支援を続けるスタッフさんたちのストレスケアをしました。若いスタッフさんが多いので、多少の疲労も若さで何とかなっている感じもありました。身体を診てみると結構カチカチとか、指圧すると痛いところだらけとか。支援者のみなさんも疲労やストレスを上手にケアして行く必要があると思いました。

仮設団地では徐々に復興住宅への移住が進んでいる中、また1から地域のコミュニティを作らなければならない事を心配する声が多く聞かれました。また、自治体の意向で復興計画の内容に随分違いが出ているみたいで、そういった問題を指摘する方もみられました。

今回も受け入れてくださった被災地のみなさんに感謝します。是非また訪問したいと思っています。

はり灸レンジャー・ブルーの森川です。

この度、Softbankのご協力の元、より簡単に「はり灸レンジャー」をご支援いただけるようになりました。

3.11の震災から間もなく4年半が経とうとしています。

新聞やテレビを注意深く見ていても、福島原発以外の被災地に関する記事は本当に減ってしまいました。

しかし被災地東北では、未だ多くの方々が、非日常の生活を余儀なくされ、心身の不調も訴えられています。

そんな中、私たちとしては、細くても長く続く被災地支援を心がけ、今年の9月にも宮城県を訪問し、ボランティア治療を実施する考えです。

正直に申しまして、資金面での苦労が絶えません。

この機会に皆さんのご援助をお願いしたく思います。

以下、具体的なご寄付の方法です。

大きく分けて方法は次の3通りあります。

① 口座振替によるご寄付

② クレジットカードによるご寄付

③ Softbank スマホの利用料金の支払いと一緒にご寄付

① 口座振替によるご寄付

お振込いただいた方は、お手数ではありますが下記までご連絡ください。

E-mail : harikyu.ranger@gmail.com

振込先はこちら。

銀行名:三井住友銀行

支店名:芦屋駅前支店

番号:(普通)4321177

名義:はり灸レンジャー会計担当 森川真二

カナ) ハリキュウレンジャー カイケイタントウ モリカワシンジ

② クレジットカードによるご寄付

こちらのリンクにアクセス。

「支援金額」を選択後、カード情報をご記入いただきます。

③ Softbankスマホの利用料金の支払いと一緒にご寄付

こちらのリンクにアクセス。

「毎月継続」or「1回限り」と、「支援金額」を選択いただきます。

活動予定や報告、ご寄付の使用用途等の詳細は、

はり灸レンジャー公式HPをご覧下さい。

皆さまから頂戴した寄付金は、全額、被災者の方々のための活動に使用いたします。

どうぞよろしくお願いします。

はり灸レッド舟橋です。

私たち「はり灸レンジャー」が発足以来、足しげく通っている宮城県の南三陸町。

その南三陸町を舞台にNHKのドキュメンタリー番組が放映されます。

「シリーズ東日本大震災 元気に老いる ~生活不活発病・被災地の挑戦~」

初回放送

総合2015年6月13日(土)

午後9時00分~9時49分

生活不活発病とは、あまり聞きなれない言葉でしょうが、福祉や高齢者医療の世界ではよく使われるものです。

簡単に言うと、日々の暮らしの中で体を動かすことが減り、その結果さまざまな症状が出てくる、というものです。

以前は「廃用症候群」とも言っていましたが、言葉がどぎついせいか今は使われません。

震災が襲った東北地方は、もともと高齢化が進んでいる地域です。高齢化率は30%を越えるとのこと。

街の風景も大きく変わってしまい、それまでの平地では住めなくなったこともあり、お年寄りは運動不足になっていることは想像に難くありません。

実際にボランティア治療中にうかがった話でも、

「震災後、風景が変わりすぎて、見るのもイヤ。散歩に行きたくない」

という声を聞いたこともあります。

そんな被災地、とりわけ私たちにとって愛着のある南三陸町の取り組みを追った番組です。ぜひご覧下さい。

なお見逃した場合、再放送もあります!

総合2015年6月19日(金)

午前1時30分~2時19分(18日深夜)