今年は長い連休となる人も多い、シルバーウィーク。宮城県では嵐のコンサートもあるとか…。計画にも一部影響がありましたが、はり灸レンジャーは例年通り活動致します!

【活動期間】

2015年9月20日(日)~9月22日(火)

【参加者】

舟橋 寛延 (鍼灸師・サンリ治療院 院長)

清水 真奈美 (鍼灸あマ師・サンリ治療院 勤務)

鈴木 一成 (鍼灸あマ師・十四堂鍼灸院 院長)

坂口 友亮 (鍼灸師・鍼灸接骨院 勤務)

森川 真二 (鍼灸師・SORA鍼灸院 院長)

森川 彩子 (鍼灸師・SORA鍼灸院 副院長)

【活動予定】

9/20(日)

宮城県石巻市

被災地障がい者センタ―石巻

にょっきりフェスタ2015

小児鍼・お灸教室&鍼灸治療

9/21(火)

宮城県南三陸町

NPO法人奏海の杜

入谷福祉仮設住宅

鍼灸治療

9/22(水)

福島県田村市

NPO法人ケアステーションゆうとぴあ

小児鍼・お灸教室&鍼灸治療

(森川)

こんにちは。はり灸レンジャーのパープルこと西井牧子です。

昨年の秋に続き、私自身2回目の訪問となった第12回はり灸レンジャーの活動。

訪れた土地で、再会を喜んでくださる方がいらっしゃるのは、とても嬉しく有難いことでした。

はり灸レンジャーの活動で東北に伺うようになって、ニュースなどで被災地の事が取り上げられる度、とても身近な事として受け止める様になりました。

それは、実際に足を運んだからこそ見える景色や、出会った方々のお顔がすぐに思い浮かぶからかもしれません。

3月にはり灸レンジャーの活動で宮城入りしたお彼岸の頃の3日間は、ちょうど寒の戻りが厳しく、夜中に降った雪が積もるほどでした。

震災から4年が過ぎ、ハード面では確かに道路や建物などの都市計画に基づいた復興作業が急ピッチに進められていました。

沿岸地域はどこも防潮堤工事や嵩上げ(かさあげ)工事が進み、ダンプなどの工事車両の往来が多く、喉から気管支にかけて反応のある方が多いのが気になりました。

ハード面の進捗状況とは一転して、ソフト面やメンタルな部分でのケアは全くなされていないと現地のNPOの方から伺いました。

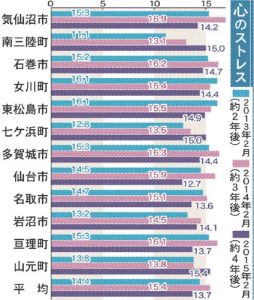

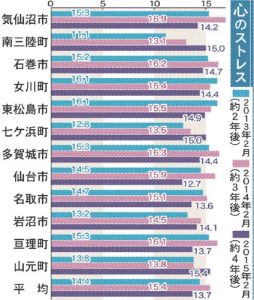

宮城県の地方紙、河北新報にその事を表すかの様な興味深い記事がありました。

<震災4年>心身ストレス 昨年より改善

と言うタイトルの記事ですが、奇しくもはり灸レンジャーで毎回訪問している宮城県の山元町、南三陸町はいずれも昨年より心身のストレスが強くなっています。

山元町にお住まいの方は、震災後の津波で建てて数年の家が流され、やっとの思いで家を再建出来て喜んでいたのも束の間、都市計画にかかり、鉄道が通るから立ち退けと言われている…

もう、何にもする気になれない…

と治療中ポツリとお話ししてくださいました。

一瞬で生活の全てを奪った震災…

先の見えない不安な思いをお持ちの方が、本当に沢山いらっしゃいました。

少しでも心身の負担が減ることを願ってやみません…

こんにちは。ホワイト吉村です。

今回私は、はじめての試みとしてアロマハンドマッサージを行いました。

2012年9月にはじめて活動に参加したとき、「私はなにもできていない」というくやしさと同時に、「目の前の一人の人に喜んでもらえるなにかをしたい」という思いを強く持ちました。そして4回目となる今回の訪問でその想いが現実になりました。

鍼灸師の方々から、「治療していると、ぽつぽつと話をされる方が結構いらっしゃる」というお話をきいたとき、確かに自分自身も、治療で体に触れてもらうと、なんだか心がひらいて話をしてしまうなぁと思ったものです。

話をすることで自分自身で自分のことに気がつくことがあります。

私はこんなことを感じていたんだなぁと、自ら出てくる言葉によって気付かされます。

面と向き合って話をするのではなく、体に触れられてほっとしながらでてくる言葉を、その人自身にきいてもらいたいと思っていました。

初日に訪れた山元町の「ささえ愛山元」さんでは2名の利用者さんと4名の職員さんにアロマハンドマッサージを行いました。

「気持ちがいいね。床屋をやっていたとき、お客さんにマッサージをすることはあったけど、自分がこうしてやってもらうのははじめてだ。」

こんな風に、自分が感じる気持ち良さから、過去の自分も振り返る時間になったり。

「手をマッサージされたのははじめて。わ〜、手って、こんなふうに感じるんだね〜」

アロママッサージをうけると「体を感じる」ことができます。

普段「体を感じる」ときってどんなときでしょうか。

なんだかだるいな、あ〜つかれたな、あ、◯◯が痛い、、、

不調なときによく感じやすいのではと思います。

体が気持ち良い感覚。体が喜ぶ感覚。

こんなふうに体を感じてもらえるので、私はアロママッサージを受けるのもするのも大好きです。

2日目は入谷公民館で小さなお子さんをもつお母さんや、奏海の杜「にこまーる」の子どもたちにマッサージを行いました。

お母さん方はマッサージを受けてくださいましたが、ちらちらと振り返って見て、子どものことが気になるようでした。

ハンドマッサージは指から肘までを行います。左の前腕が張っている方が多かったので伝えてみると、「そういえば…いつも左腕で子どもをだっこしてますね。で右手では荷物をもって…」と苦笑いで話されました。

子育て。私は経験がありませんが、お母さん方を見ながら自分の時間をもつのが難しい時期なのだなぁと感じました。だからこそアロマで自分の体を感じる時間をもってもらえるとよかったのですが、子どもを他の部屋で誰かにみてもらうなどの環境作りを工夫しないと難しそうです。

にこまーるの子ども達は、マッサージをすると「気持ちいいな〜」「いいにお〜い」と話したり、スタッフの方に尋ねられて「気持ちいい」と答えたりしていました。小学生の子どもにマッサージするのははじめてのことでしたが、こんな反応があるのだと驚きました。私は肩が凝りはじめたのは大人になって随分経ったときで、それまではマッサージされても全く気持ちがよくありませんでした。なのでアロマハンドマッサージは子どもは気持ちよくないんじゃないかと勝手に思っていましたが、肩と手は違うのかも…と、新しい発見がありました。

3日目は石巻の「被災地障がい者センター石巻」で障がいのあるお子さんのお母さん方にアロママッサージを行いました。

利き手である右手が左手よりも筋肉がしっかりしているのはよくあることですが、よりしっかりしているという印象をもちました。

一人の方からこんなお話がありました。

「常に緊張している」と。

「お風呂にはいっているときも、子供が学校に行っているときも、寝ているときも、常に緊張している。だからこの感覚がすごく不思議!」とアロマハンドマッサージを受けながら言ってくださいました。

アロママッサージで体がゆるむ感覚をもったことで、普段緊張していることを自覚されたのかもしれません。

終わってから「幸せでした」と言われた方もみえました。

一方「震災関連で来ているの?じゃあいつか終わり(来なくなる)なんだよね?」という声です。

はり灸レンジャーとしての活動の目的のひとつが、「セルフケアができるようになる」です。

それは私たちがあくまでもボランティアだということ。訪問は年2回ほどで、常に患者さんのそばにいられるわけではないからです。

あくまでもセルフケアが基本であるということ。これは被災地に関わらず誰にでもいえることです。

私は「自分のからだの声をきく」というのはセルフケアにとってとても大切な要素だと思います。からだはとても正直なので、調子がわるければ痛みやつらさで教えてくれます。

からだの声。

きいているようできいていないことってあります。きいても無視したり。

そしてアロママッサージで体を感じることによって、からだの声をきけるようになると思っています。

今回訪問して、改めて感じたのは、「被災地」 「被災者」という言葉に対する違和感です。

被災地の暮らし、生活は続いています。

震災で受けたストレス、震災後の日々の生活のなかで感じるストレス。

これらを抱えながら、また解消しながら、日々暮らしています。

でもいつまでも被災地、被災者ではないはずです。爪痕は土地や建物や人々の心には残っていても。

今回このことについてはお聞きすることができませんでした。

今回はアロマハンドマッサージをさせていただけたことで自分がもらったもの、感じたものがとてもたくさんありました。

次回は今感じていることを少し伺ってみたいと思います。

そして今回感じた思いをもう少し広げ深められるような訪問にしたいと思います。

はり灸レンジャー グリーンの吉村早也香です。

2015年3月 今回で私にとってはトータルで6回目の東北訪問です。

はり灸レンジャーのメンバーから事前に聞いていた通り、鉄道や道路工事、高い盛り土でみるみる風景が変わっていました。

現在よりも、より高い位置の土地で安心して住めるようにと、今ある山を削って新しい土地開発をしたりして、山がごっそり削り採られている姿も目にしました。

今回は今までとは違った視点で東北を眺めました。

人ではなく、自然に着眼点を置いてみたのです。

東北は特に水と山に囲まれた自然豊かな土地です。そしてそのおかげですばらしい素材が手に入りやすい環境です。

では、その自然がもしなくなってしまったらどうだろうか・・・とふと考えました。

東北に限りませんが、自然の恵みなしに、わたしたちは生きていけません。

もう当たり前になりすぎて、普段考える機会がなかなか無かったのですが、

住んでいる土地も元は“自然から人の手が加えられ作り出されたもの”なのだと、この山が削られているのを見てハッとしました。

震災を経験した東北の方々は、自然の厳しさを十分すぎるほどに目の当たりにされました。

だからこそ、その経験から発信力もかなりありますし、これからの大切な日本の在り方のモデルだと思うのです。

これから私たちはどうするべきなのか・・・?

自然になるべく即して生きていくことが本当に求められている時ではないでしょうか。

自然に勝てる力は存在しないし、原発など人間が設計したものであっても時には手がつけられない大惨事を招きます。

コンビニやショッピングセンターの深夜営業、とても便利ですが、本当にそこまで必要なのか。

目に見える形あるものはどんどん豊かになっている反面、目に見えない心の豊かさはどうなのか気になるところです。

交通機関を利用しても、スマホや携帯に目を向ける人が非常に多いように思います。

発展や便利さを求めるのは人の自然な心理ですし、すばらしいことだと思います。

しかし自然とのバランスはよくよく相談する必要があるのではないでしょうか。

利益ばかりになってはいないか。地球という場所をもっと大切にしたいと改めて思います。

私もまだまだできていないからこそ、改めて考える大切な機会となりました。

わたしたちが本当に大切にしたい豊かさとは何なのか・・・日々日常から思い、考えていきたいと思いました。

吉村早也香

はり灸レンジャー・ブルーの森川です。

被災地の復興状況は各地で異なります。

復興住宅に入居をされたという方にもお会いしましたが、まだまだ仮設住宅の暮らしを続けられる方がほとんどでした。

とりわけ印象的だったのが、今回被災地のNPO団体職員の方に教えて頂いた、心身ストレスの差です。

「<震災4年>心身ストレス 昨年より改善」

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201503/20150310_13055.html

(河北新報 2015.3.10.)

同じ被災地でも復興に差が出ることはもちろんですが、心身のストレスの変化にも差があるということです。

(この心身ストレスがどういう内容か、どういった対象者かなどは気になりますが)

奇しくも、私たちはり灸レンジャーが当初から訪れている、南三陸町、山元町は、悪化しています。

目に見える復興だけでなく、こういった実態が被災地の内情を表しているのではないかと思います。

実際その心身ストレスの悪化した町で、復興住宅に移られた方を治療しお話を伺いました。

他の地域よりも早く喜ばしいことかと思いましたが、環境の変化もあって体調は思わしくないとのことでした。

道路や町が復興し、仮設住宅から出られたからといって、それで安心ということもありません。

それは阪神大震災の教訓からも言えることでしょう。

今後もこのご縁のある地で、微力ながらもお力になれればと思います。

2015/04/05 追記

(今回の新聞記事の全文です。)

<震災4年>心身ストレス 昨年より改善

東日本大震災の発生から4年を前に、河北新報社と東北大災害科学国際研究所は、宮城県内で被災者アンケートを行った。震災2年目に始まった継続調査は、時間の経過に応じて復興の段階を把握する試みだ。調査の設計と集計を担当した災害研の佐藤翔輔助教(災害社会情報学)の分析を交え、被災者の意識の変遷を探った。

◎心身ストレス

心身ストレスは前年に比べて改善傾向を示した。「心のストレス得点」は平均13.7点で前年から1.7ポイント、「体のストレス得点」は平均10.6点で0.6ポイント、それぞれ持ち直している。

心と体の状態を計る各6項目について直近1カ月の実感を5段階で評定してもらった。評定を点数化し、心と体のストレス得点を各30点満点で算出した。点数が高いほどストレスは強くなる。

心のストレス得点が高いのは、山元町(15.4点)、南三陸町、七ケ浜町(ともに15.0点)など。この3町では数値が前年より悪化している。

体のストレス得点は高い順に、女川町(11.8点)、山元町(11.6点)、東松島市(11.3点)、石巻市(11.2点)、南三陸町(11.1点)だった。

<分析/公的支援の格差関係か>

津波による家屋の被災程度別に被災者を分類すると、心のストレスが最も弱かったのは「床上浸水」だった。逆に「床下浸水」は非常に強いストレスを感じていることが分かった。公的支援には浸水の程度で差がある。その境界線がストレスと関係しているのではないか。

(2年前の 調査内容が記載してあった震災後2年の新聞記事です)

(2013/3/10 河北新報)

心身ストレス改善せず 本社・東北大が被災者アンケート

河北新報社は東北大災害科学国際研究所と共同で、東日本大震災の被災地の現状を把握するため宮城県沿岸12市町の被災者1150人を対象にアンケートを実施した。震災から11日で2年。被災者の心と体の状況は1年前の前回調査時から改善せず、なお強いストレスを感じている実態が明らかになった。生活の復興感はインフラなどの復興状況よりも、心や体のストレス、地域コミュニティーの充実などに大きく左右されることも分かった。

調査では「気持ちが落ち着かない」など心の状態と「動悸(どうき)がする」など体の状態それぞれ6項目について、最近1カ月の実感を「全くない」から「いつもあった」まで5段階で評定してもらった。

5段階の評定を1~5の得点として合計し、回答者数の1150で割って心と体の「ストレス得点」を求めた。その結果今回の心のストレス得点は14.17点、体は10.15点だった。

昨年2月、同じ12市町で1097人を対象に実施した前回調査と比較すると、心は1.27ポイント向上し、体は0.08ポイント悪化した。いずれもごくわずかな増減幅にとどまり、この1年間で目立った改善は見られなかった。

項目別で「たびたびあった」「いつもあった」の合計が高いのは、心では「何をするのもおっくうだ」23.2%、「気持ちが落ち着かない」21.7%、体では「頭痛、頭が重い」12.4%、「のどが渇く」12.0%だった。

市町別に見ると南三陸町と岩沼市では心の状態が3ポイント以上改善し、逆に気仙沼市や女川町などで悪化した。体については仙台市や山元町などでは向上したが東松島市などでは前回より悪くなり、被災地間で差が出た。

生活の充実度などから算出した「生活復興感得点」は39.60点。これも前回の39.32点からほとんど変化がなかった。

生活復興感得点を分析すると、心のストレス得点のほか、「収入」「仮設住宅での近所付き合い」「体(健康)」の各不安度と強い相関関係があることが判明した。

名取市の場合、住まいの再建・移転に対する不安度や地域の復興スピードへの評価は低い半面、近所付き合いや収入の不安度が比較的少なく、生活復興感を押し上げる大きな要因となった。

一方、心のストレス得点が高い東松島市や、近所付き合いの不安度が高い亘理町、収入や仕事への不安度が高い多賀城市などは、復興状況への不満は少ないのに生活復興得点は伸びなかった。

[調査の方法]2月3~27日、気仙沼、石巻、東松島、多賀城、仙台、名取、岩沼7市と、南三陸、女川、七ケ浜、亘理、山元5町の仮設住宅に住む被災者を対象に実施した。調査員による聞き取り、配布回収で計1150人から有効回答を得た。男女比は男性34.3%、女性62.1%。年代別は20代4.2%、30代9.2%、40代12.1%、50代14.5%、60代25.5%、70代22.2%、80歳以上4.6%。調査会社のサーベイリサーチセンター東北事務所が協力した。

滞在中の3日間、全国的にも寒波が到来したようで、台風並の風や、雪やあられにも降られました。

被災地東北の厳しい寒さと復興状況を身に沁みる思いで感じることとなりました。

前回と同じく、宮城県の山元町、南三陸町、石巻市を訪問し、「鍼灸治療」や「小児はり教室」を、そして今回は看護師のメンバーによる「アロマハンドトリートメント」も実施しました。

【活動概要】

3/23(月)

山元町

ささえ愛山元 10名施術

デイサービスの利用者さん、職員の方々への施術です。

ここ山元町では、復興公営住宅に移られたという方もおられました。

かといって、山元町の復興が特に進んでいるという訳でもないようです。(後日投稿します)

3/24(火)

南三陸町

入谷公民館

南三陸町ママサークル 親 6人

奏海の杜

職員・関係者 8人+ (子供 4人)

前回より小児はり教室のお子さんの人数は減りましたが、その分親御さんにじっくり鍼やアロマができました。

いつもお世話になっている「奏海の杜」のお子さんたちにも会えて施術もできました。

3/25(水)

登米市

奏海の杜職員 2人

石巻市

被災地障がい者センター石巻事務所

親 4人+ (子供 5人)

職員 2人

石巻では、前回は平日ということもあり親御さんだけ参加の親子小児はり教室でした。

今回は春休みでお子さんもご一緒に治療できて和やかな雰囲気で行なえました。

活動の詳細は、また今後の各メンバーの投稿記事をご覧下さい。

次回の訪問は9月の予定です!

(森川)

もうすぐ東北大震災から4年。厳しい寒さの中、仮設住宅暮らしも続いています。そんな被災者のお身体を癒すべく、また今年もはり灸レンジャーは活動致します。

前回に引き続き、被災地関連団体のご協力の元、「親子小児鍼教室」、「お灸教室」も実施致します。その場限りの施術だけでなく、セルフケアの普及にも力を入れて参ります。

【活動期間】

2015年3月23日(月)~3月25日(水)

【参加者】

吉村 早也香 (鍼灸師・サンリ治療院 勤務)

吉村 美陽子 (看護士)

西井 牧子 (鍼灸師・makiはり灸院 院長)

森川 真二 (鍼灸師・SORA鍼灸院 院長)

【活動予定】

3/23(月)

宮城県山元町

NPO法人ささえ愛山元

お灸教室&鍼灸治療

(登米にて宿泊)

3/24(火)

宮城県南三陸町

NPO法人奏海の杜

午前 親子小児鍼教室 (at 入谷公民館)

午後 鍼灸施術 (at 入谷公民館)

(登米にて宿泊)

3/25(水)

宮城県石巻市

被災地障がい者センター石巻

親子小児鍼教室&鍼灸治療

(森川)

はり灸レッド舟橋です。

先日のライトグリーン坂口の投稿で、石巻市で展開しているメンタルヘルスを担う団体「からころステーション」の説明がありました。その中でアウトリーチという言葉が出てきます。

医療や福祉業界では最近よく耳にする言葉ですが、まだ一般には聞きなれないかも知れません。カタカナ言葉、外来語が蔓延するのをお嘆きの方もいるでしょう。「訪問支援ってことでしょう?」と言いたくなるかも知れません。しかし、新しい言葉が浮上するには訳があります。通常の訪問支援というと、ニーズが確立され、たとえば訪問看護師や介護ヘルパーがお宅を訪問するという解釈になります。つまり医療・福祉サービス体制のメニューにきちんと乗っているものを指します。

一方、アウトリーチという場合、いまだサービスに乗りきらないケース、極端にいうとサービス利用を拒否している方も含めて、こちらから積極的に訪れる、というニュアンスがあるのです。SOSを出せる人は半分救われています。孤立感にさいなまれている方、なんらかの障害があり行政や医療・福祉機関にアクセスできない方などは想像以上に多く存在します。従来の行政のあり方では、申請主義と言いまして、困っている本人から依頼があったら対応するというのが原則です。しかし、今回の大震災が典型ですが、ただ福祉事務所で待っているだけではらちがあかないケースが本当に多いと思われます。

アウトリーチという言葉は「おせっかい訪問」と言い換えられるかも知れません。私たちボランティア活動も実は同様だと思っています。ボランティアの語源は自発意志による行動とされています。徴兵制で召集された正規兵ではなく、戦争時における義勇兵という意味合いがあります。からころステーションの高柳さんが、運営上、行政支援を受けつつもゲリラ的に自由に活動しているのが特徴と言っていたことを思い出します。

おせっかいは時に迷惑です。そこでアウトリーチやボランティア活動が立脚すべき点が、高柳さんが提唱する活動原則に集約されるでしょう。

・地元中心。

・迷惑をかけない。

・自分たちのルールを通さない。

・怒らない。

・文句を言わない。

震災から3年半が過ぎたいま、目に見える被害の爪痕は日に日に目立たなくなっていることを訪問のたびに感じます。ボランティア活動を終え地元に戻り周囲の人々に現地の状況を伝えるとき、以前より説明が難しいのです。それはまさに現地の方々が直面している困難さとも言えます。より一層現地の声に対して謙虚に耳を傾ける姿勢が必要なのでしょう。

こんにちは。はり灸ライトグリーンの坂口です。

今回の第11回訪問の二日目に、宮城県石巻市にある「からころステーション」を見学させていただきました。

石巻を拠点に被災者のこころのケアに取り組む「からころステーション」についてレポートします。

からころステーションとは

からころステーションでは、主に東日本大震災で被災された方のこころのケアを行っており、医師・臨床心理士やコワーカー(ケースワーカーやカウンセラー)が在籍しています。

「アウトリーチ(訪問支援活動)」「電話・来所相談」「ハローワーク相談会」をメインの活動にしており、さらにその他にも被災者を対象にした講演会やコンサートなど、外部での活動も展開しています。

カンファレンスを見学

我々はり灸レンジャーがからころステーションに到着したのは辺りが暗くなり始める頃でした。

「ステーション」という名の通り、JR石巻駅のすぐ向かいにその建物があります。

中に入るとカンファレンスの最中で、医師やケースワーカーの方が一日の活動を報告していました。

それを傍聴させていただき、被災地のメンタルヘルスを取り巻く問題の困難さに触れることが出来ました。

こころの専門家、震災直後の活動

その後はケースワーカーの高柳さんにお話を伺いました。

高柳さんは震災前、精神障害をつ方々の就労支援として仙台市内で駄菓子屋さんを営んでおり、なんと東日本大震災の前日に防災対策と避難訓練を行っていたそうです(!)。

それにより、懐中電灯の場所や避難場所の確認など、多くの方が助かったとの事でした。

震災直後からこころの専門家たちは被災した人々に接触していたそうですが、その時は「心のケアなんかいらない。こっちは生きるか死ぬかなんだ」と断られた事もあったそうです。

そこで支援物資のリストを持って訪問し、欲しいものを提供する。それに加えて何か困っている事があれば協力しますよ、というやり方にした所、「実は…」と悩みを打ち明けてくれる事が増えたそうです。

(ちなみに、このような物資を介した心のケアを「石巻モデル」と呼ぶそうです)

現在、被災地が抱える問題

そして話は被災地が現在抱える問題に移りました。

話題に上がったのが「見なし仮設(民間借り上げ住宅)※」についてです。

【※見なし仮設(民間借り上げ住宅)…東日本大震災により住居を失った人の為に国や自治体が民間の賃貸住宅を借り上げ、被災者に応急的に提供する制度。被災者が自力で賃貸住宅を見つけ入居した場合でも、賃料は国庫負担によってまかなわれる。なお、一般的に仮設住宅と言うとプレハブ住宅を指す。】

プレハブ住宅で暮らしている人からすると「見なし仮設はプレハブより住みやすくて良いよね」という気持ちがあるそうです。

一方で見なし仮設の外観は普通の住宅と同じであり、一つのマンションに被災した人とそうでない人が混在している場合もあります。

一見しただけでは被災により家を失ったのかどうかわかりません。

その為、プレハブ住宅に住んでいる人と比べて支援が行き届かない事があるそうです。

また目に見える被害の有無や大きさだけで、震災がその人に与えた影響を判断する事は出来ません。

震災による直接の被害を本人が受けていなくても、親族が被害を受けていらっしゃるケースもあり、震災による被害は想像するよりも広範に渡っていると考えられます。

このような問題に対処するために、からころステーションは「アウトリーチ(訪問支援活動)」というスタイルをとっています。

アウトリーチ(訪問支援活動)とは、震災の影響を受け孤立していたり、人とのつながりを断たれた人の元に積極的に訪問して、支援を行うスタイルの事です。

我々はり灸レンジャーも仮設住宅の集会所などを訪問して治療を行う事がありますが、そこで言われるのが「集会所に出てきている人は、困っている人の一部でしかない」という事です。

周囲にSOSを出せる人は半分助かっているとも考えられ、SOSも出せずに孤立している人は少なくないそうです。

スライドを交えてお話を伺い、被災地が抱える問題への認識を深める事が出来ました。

ちなみに、お話を伺ったケースワーカーの高柳さんは腰まで伸びた長い髪をひとつにくくっていらっしゃいました(男性です)。

その事について触れると、「願掛けで伸ばしているんですよ。でも、中々平和にならないですね」とおっしゃっていたのが印象的でした。

からころステーションの理念

からころステーションのスタッフが支援を行う際に気をつけている事があり、それが「地元中心、迷惑をかけない、自分たちのルールを通さない、怒らない、文句を言わない」だそうです。

また、この活動を少なくともあと15年は続けるとの事でした。

(ちなみに、震災の年もあと15年、翌年もあと15年、そして現在もあと15年…と年々伸びているそうですが。)

阪神淡路大震災から20年経った今なお、全ての問題が解決したわけではありません。

東日本大震災でも息の長い支援が必要になりそうです。

からころステーションのアウトリーチという積極性、それでいて地元中心で迷惑をかけないという謙虚さ。これらの一見相反する理念は、「15年は活動を続ける」という覚悟に裏うちされていると感じました。

からころステーションについて更に詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください。

からころステーションのHPはこちら

最後になりましたが、快く見学を承諾して下さったスタッフの皆さま、そして丁寧にお話をして下さったケースワーカーの高柳さん、お忙しい中本当にありがとうございました。

また、からころステーション訪問の仲介の労をとっていただいた「鍼灸地域支援ネット」の日比先生にもこの場を借りてお礼を申し上げます。

(坂口)

ブルーの森川真二です。今回の訪問では、個別の鍼灸治療に加え、新たな試みとして「お灸教室」と「小児鍼教室」を実施しました。はり灸レンジャーが当初から力を入れているのが、このセルフケアです。私たち外部からのボランティアがたまに来てできることはしれています。むしろ日頃のケアであったり、つらい時に自分で対処できるということに価値があります。

一日目 ~ 宮城県 山元町 ~

まずはNPO法人「ささえ愛山元」。こちらのデイサービスの利用者さんと職員さんに向けて、お灸教室を行ないました。お灸教室では、実際に使っていただけるせんねん灸を箱詰めしたものと、今回のために用意したお灸の使い方やポイントを図示した冊子を、お配りしました。その配布物を元にメンバーがお灸の使用方法を説明しはじめると、聞いたことをメモされている様子も見られました。その後、個別に鍼灸治療も行ないました。

高齢者と介護職員ということもあって、腰や膝の痛などの不調を訴える方が多く診られました。前回も今回訪問時も、タイミング良く(?)、ぎっくり腰になったという職員さんもおられます。こういう急性期の痛みには1回の治療でもすっきり良くなることがあるので、腕の見せ所です。

二日目 ~ 宮城県 石巻市 ~

続いて、被災地障がい者センター石巻での小児鍼教室。訪問したのが平日の午前中ということもあり、今回はお母さんのみの参加となりました。まずはローラー鍼の使い方やポイントをご説明して、その後個別に治療も行ないました。鍼灸治療は皆さん初めてで、最初は少し緊張の様子でしたが、ローラー鍼やせんねん灸などからはじめて、鍼も受け入れていただけたようです。

その後、職員さんにも鍼灸治療を受けて頂きました。職員さんも地元の方で、被災されています。自らが被災され仮設住宅などで暮らされている中、あまりその苦労を見せることなく、こうして他の被災者のために働かれてもいます。

また、まわりに被災された方がいる中では、自分の話はしにくいようです。ご家族を亡くされた方、津波で家を流された方、逆にそこまで被害を受けなかった方、被災の程度や今の状況も様々です。まわりを気遣い、自分のことは後回しだったり、話し出せなかったりされています。それが私たちにはそっと伝えてくれることもあります。外部から来たボランティアだからこそ、話せることもあるようです。

三日目 ~ 宮城県 南三陸町 ~

最終日は、南三陸町にある「くつろぐはうす」での小児鍼教室です。こちらも訪問当初からお世話になっているNPO法人奏海の杜(かなみのもり)さんの呼び掛けにより、多くの親子さんに集まっていただきました。小さな集会所の様なところに5カ月の乳児から小学生までの子供たちが集まり、終始にぎやかな教室&治療室になりました。夜泣き、便秘、おねしょなど、症状は様々。子供の反応を見て、治療とセルフケア指導を行ないました。

震災直後はお子さんが一人でトイレに行けなくなったり、大声を上げられたり、不安定になられたというお話もお伺いしました。お子さんの不調もさることながら、そのご家族の苦労も多いことでしょう。ただでさえ苦労も多い子育てですが、被災地となればなおさらです。そんなお子さんやその家族が健康に安心して暮らすことができれば、被災地の未来への希望とつながるのではないかと思います。

後日、お世話になった関連団体の方より、この教室が好評だったという声を聞くことができました。またこれからも教室と鍼灸治療を軸に、鍼灸治療の魅力とセルフケアを伝える活動を続けていきたいと思います。